前回の説明で、3つの補正機能があると言いましたが、最初に、"De-rotation of images"の説明をします。

1:De-rotation of images

この補正は、複数の時刻に撮影された画像を、位置補正をしてコンポジットします。操作は簡単で、説明と言っても、実はあまりやることはありません。前々回で説明した方法で、処理したい画像のimsファイルを作成しておけば、1分もかからないでコンポジットができます。 手順は、次のとおりです。

2013-11-07 追記)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

コンポジットする前の画像ですが、wavlet等処理前の画像?か、処理後の画像か?という質問がありました。

どちらでも似たような画像になりますが、手間で考えると、次の手順が一般的だと思います。

① 複数のスタック画像(強調処理前)を用意

② imsファイルを作成

③ WinJUPOSでコンポジット

④ 処理された画像を、Registax等で強調処理。

この手順であれば、強調処理は1回で済みます。また、ノイズの少ない画像で、強めの処理もできます。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・ コンポジットしたいimsファイルを、複数用意します。用意するimsファイルは、サイズや撮影時の天体の傾き等を

気にする必要はありません。imsファイル作成時の情報からこれらを計算し、自動補正してくれます。

・ 画面右の[Edit]ボタンをおしてAddを選択すると、imsファイルの選択画面が開くので、まとめて選択してください。

・ 選択されたImsファイルが、Listに表示されます。Listの項目には、Ganma、LD Valueの設定があります。

Ganm設定は、通常は1.00でOKです。LD Valueは、リム付近の輝度を操作するのに使用します。

効果は、次回説明します。

・ 次に、保存先やコメント、画像サイズなどを設定します。また、生成される画像の南北も設定できます。

日本では、眼視観測を考慮して、南を上で表示するのが一般的なので、South at top側を選択します。

・ 設定が完了したら、中央右にある、[Compile image (F12)]ボタンを押してください。処理が開始し、生成された

画像が表示されます。 これでおしまいです。簡単でしょ!!

De-rotation機能を使用して画質を向上させる場合は、できるだけ撮影時間が長い方が有利です。個人的な感想ですが、10~15分ぐらいで試してみると、効果が確認しやすいです。また、最初はシーイング条件が良い日の画像で、テストしてみることをおすすめします。

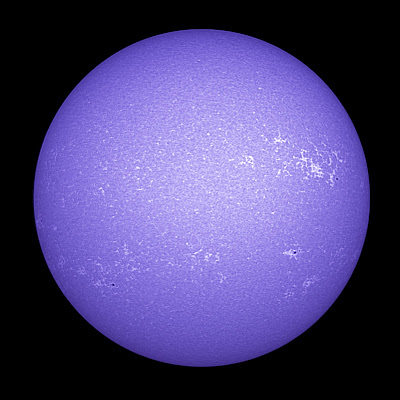

最後に、先日撮影した画像での結果を載せておきます。

下記は、2分間のL画像を1枚だけ処理した場合と、De-rotation機能で4枚スタック(計8分)した画像です。

やや強めのWavlet処理で、ノイズを目立つようにしていますが、当然、重ねた方が画質が良好です。しかし、この程度の差とも言えます。

また、WinJUPOSでの合成はリムに不自然なリングが発生します。当然、自転とともに見え隠れするエリアなので、出て当たりまえです。多少なりとも後処理を楽にするには、前記したLD Valueを調整します。ちなみに、今回の画像は、全てLD Value=0.8で処理しています。

では、WinJUPOSを使用しないでスタックした場合はどうでしょう? 下記がその結果です。

Photoshopを使用し、差の絶対値で模様のズレを確認した後、スタックしています。

いかがですか? あまり差が無いような・・・ でも、リム付近の解像度はWinJUPOSがやや勝っています。それ以上に、重ね合わせる手間が、まったく違います。

RB星さんは、昔から複数の動画を処理してスタックし、高解像度の画像を得ています。Registaxなどのスタックソフトは、模様を追いかけるので、長時間撮影でも意外と模様が重なります。ただし、移動に伴う、位置精度がいつも議論になっていました。WinJUPOSは、元々位置測定用のソフトなので、そのあたりは十分考慮されていると思います。

長くなってきたので、残りは次回にします。 ・・・・なかなか終わらない。