さて、今回から撮像デバイスを変更しています。Daystar-IONを0.5Åに改造しました。細かい評価はこれからですが、やはり彩層面のガスの流れは見やすくなりました。まずは、無事に撮影できてなによりです。

2015年4月26日日曜日

2015年 最初の太陽画像

さて、今回から撮像デバイスを変更しています。Daystar-IONを0.5Åに改造しました。細かい評価はこれからですが、やはり彩層面のガスの流れは見やすくなりました。まずは、無事に撮影できてなによりです。

2015年4月25日土曜日

観測所を建てよう!-2 (イメージの変遷)

独立した2階建ての観測室案

観測所の構想は2009年から始まりました。当初考えていたのは、上の図のような独立した2階建ての構造物です。見積の結果は、建物だけで500万円。ドームを入れるとナント!750万円。地方ならば、中古で家が一軒買えるのではと思う金額です。嫁さんにお願いできるような額でも無く、速攻で断念しました。震災前の話なので、鋼材が値上がりしている現在では、2割以上高くなると思います。でも、考えてみれば、今より20%程度安くできたわけですから、造っておけば・・・

でも、自宅を中古で買ってまだ4年ぐらいだったので、やっぱり無理でしたね。

その後、しばらくはおとなしくしていたのですが、昨年に再度観測所熱にかかってしまい、今度は低予算でもできそうな案として、下のような構造で見積もりをしました。コンクリート製のピラーをベースに、足場を鉄骨フレームで作製して、観測台を載せる方法です。 ※ 八王子のK様の天文台を参考

しかし、ここで予想外のことが。自宅周辺の業者さんに見積もりを依頼するも、全て全滅でした。自宅まで来て採寸をしてくれたのにも関わらず、見積もりが出てきません。

業者さんが気にしたのでは、コンクリート製のピラー構造の安全性でした。

基礎部まで入れると重量が12tonぐらいになるので、倒れないまでも、地盤の影響でピサの斜塔状態になる恐れがあるとのことです。最終的に、知り合いから紹介して頂いた方が、見積もりをしてくれました。で、結局この1件だけの金額が300万円強。思ったより高い。「建物じゃないのに・・・」とぐずぐずしている内に仕事が忙しくなり、計画がまたも中断してしまいました。 ※ 優柔不断な自分に気付きました

コンクリート式のピラ+鉄骨フレーム

続く

2015年4月24日金曜日

観測所を建てよう!-1 (ブログに書いて退路を断つ)

天気がよくないですね。しかも、三度の中国出張業務。撮影時間がなかなか確保できません。

さてさてそんな中、こんなものを自宅に建てる計画が動き出しました。初期の計画からすでに5年。色々な案を考えましたが建築費用が捻出できず、ずるずると時間ばっかり過ぎていきました。

今年になって、住宅ローンの返済に目処がたち、資金面で余裕が出てきたので、ついにこの計画が現実味を帯びてきました。また、見たことも無い構造物の施行を嫌ってか?大半の業者が、見積もりをしてくれませんでしたが、最近になって、なんとか対応してくれそうな業者さんが見つかりました。それなりの金額にはなりますが、予算の範囲に収まりそうです。

どうなるか分かりませんが、随時状況をアップしていくつもりです。

完成するといいのですが・・・

さてさてそんな中、こんなものを自宅に建てる計画が動き出しました。初期の計画からすでに5年。色々な案を考えましたが建築費用が捻出できず、ずるずると時間ばっかり過ぎていきました。

今年になって、住宅ローンの返済に目処がたち、資金面で余裕が出てきたので、ついにこの計画が現実味を帯びてきました。また、見たことも無い構造物の施行を嫌ってか?大半の業者が、見積もりをしてくれませんでしたが、最近になって、なんとか対応してくれそうな業者さんが見つかりました。それなりの金額にはなりますが、予算の範囲に収まりそうです。

どうなるか分かりませんが、随時状況をアップしていくつもりです。

完成するといいのですが・・・

2015年3月26日木曜日

3月26日(JST)の木星

25・26日と撮影してみたのですが、どちらの日も期待外れでした。思ったより揺れていて、細かい模様がよくわかりません。それでも今日(26日)の方がましなので、処理してみました。

ちょうど、CM付近をBAが通過中で、周囲の暗半などがそこそこ見えるのですが、細かい模様となると半ボケ状態でピリッとしません。明日はもう少し良いシーイングを期待します。

ちょうど、CM付近をBAが通過中で、周囲の暗半などがそこそこ見えるのですが、細かい模様となると半ボケ状態でピリッとしません。明日はもう少し良いシーイングを期待します。

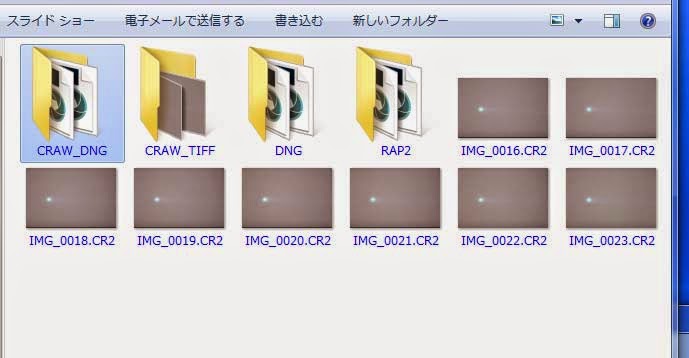

小ネタ-WindowsでRAWファイルを表示する

Windowsのエクスプローラーは、JpegとかTiffのサムネイル表示はできますが、RAWファイルはできません。そんなもんだと思っていたのですが、ちゃんと表示する方法があるんですね。

・ Microsoft カメラ コーデック パック!

私はまったく知りませんでした。巷で有名どころのカメラのRAWをサポ-トしています。ただ、SONYのα7Sはまだ未サポートのようです。インストールすると普通に見えるようになりましたが、弊害としてぱっと見でJPEGと区別がつかない・・・

ちなみにα7Sの場合は、SONYのダウンロードページにある「RAW Driver」をインストールすると見えるようになります。

・ Microsoft カメラ コーデック パック!

私はまったく知りませんでした。巷で有名どころのカメラのRAWをサポ-トしています。ただ、SONYのα7Sはまだ未サポートのようです。インストールすると普通に見えるようになりましたが、弊害としてぱっと見でJPEGと区別がつかない・・・

ちなみにα7Sの場合は、SONYのダウンロードページにある「RAW Driver」をインストールすると見えるようになります。

2015年3月18日水曜日

α7SのRAW現像について

A7SのRAW現像をいくつか試してみました。

・ Image Data Converter

α7S現像用。星が全般的にシャープになり、やや白飛びっぽくなります。でも、彗星のコマ周辺が解像度は高いです。

・ Camera Raw

PSでのRaw現像ですが、適度なシャープ感と色合いになり、今回の中では一番無難な仕上がりでした。

当たり前なのですが、EOS6Dも同じ現像方法だったので、見慣れたイメージに仕上がります。

・ Pixinsight

カラーノイズが目立ち、星像もやや肥大していますが、逆に言えば何もしない、素に近い現像なのかもしれません。

・ Stera Image7

現像時に、もっともあれこれしているようです。後処理後のような画像で、ノイズも目立たず星の色彩も派手です。

後処理は楽になるとは思いますが、淡い部分などは、背景と混ざってしまっている可能性があります。

どれがベストかは、後処理の手間や好みで変わると思うのでここでは結論を出しませんが、現像方法によって、このぐらい画質が変わることは見て取れると思います。

結局今回は、見慣れたCamera Rawで現像したもので処理しました。あれこれやった割には、普通の展開になり、何かを期待して読んでた方がいましたらごめんなさい。

※ 前回EOS6Dと比較したA7Sの画像は、SI7で現像コンポジットしています。

SONY製CCDの終焉?

カメラメーカからの情報ですが、2017年3月で新規の顧客に対する製造を行わないようです。ただし、注文済みの製品は、2026年まで製造を継続するようです。惑星用で使用されているICX618などの取り扱いは記載されていませんでしたが、いずれ詳細な情報が発信されると思います。

ついにCMOSセンサーの時代が到来したようですね。

学生時代、回帰しつつあるハレー彗星の姿が冷却CCDで撮影されたことを知り、いずれ電子撮像素子の時代が来ると会報に書いたことがありますが、その撮像素子自体も取って代わられる時世になるとは!これで、CMOSセンサーの開発は加速されるでしょから、高感度・高解像度・低ノイズ。ハイダイナミックレンジの全てが、年を追う毎に進化していくと思います。その分、浪費も進みそうですが。

小遣いを貯めて買った一眼レフカメラが、10年以上も活躍していた頃を懐かしく思う、今日この頃でした・・・

2015年3月16日月曜日

α7Sで撮ったLovejoy彗星

先週、会社を午後からばっくれてA7Sのテストに行ってきました。場所は、いつものガリバーです。明るい内に観測地に着くのって、ほとんど記憶にありません。ちょっといい気分です。

今回も、撮影対象は彗星です。EOS6DとA7Sで撮り比べてみて、違いがでるのかを確認することが目的です。したがって、撮影感度もISO3200,6400をメインにしました。

まず、A7Sの使い勝手の感想です。

(長所)

・ ファインダーが無茶苦茶明るい。※ 覗くと星だらけ。Lovejoy彗星もよく見える。構図の合わせに便利。

・ EOS6Dと比較して、同ISOでもA7Sの方が感度が高い? ヒストグラムの飽和が早いです。※ 長所?

・ 天体用に改造していますが、それにしてもRが突出して感度が高い。WBの設定に失敗? ※ 長所?

(短所)

・ 画素数が少ないので、Fの明るい光学系だと、星がカクカクしてしまう。

・ リモート制御アプリのインターバル機能は、バルブでの使用ができません。 ※ 露出時間の設定ができない

・ インターバル間隔も10秒以下の設定ができない。 ※ 1秒露光の場合は、次の撮影は9秒後

・ 転送中に次のシャッターを切っても撮影しない。撮影間隔に2~3秒の間が必要。 ※ 流星撮影ではこの間はでかい。

・ 背面液晶パネルとファインダーの切り替えがAUTOで変更できますが、センサーの感度が良すぎて、ルーペでライブ

ビューの拡大画像を見ようとすると、ファインダー表示に切り替わってしまいます。 ※ 液晶が消灯

固定にする事も出来るのですが、切り替えがメニュー画面からしか出来ません。

A7S最大の問題点は、高感度を前面に出しているものの、天体撮影についてはほとんど考慮されていない点でしょうか。

まぁ、キャパが小さい市場なので眼中にないのかもしれませんが、Canonと比較すると、使い勝手の差は大きいです。

ただし今回の撮影は高感度特性の確認がメインだったので、全て30秒以内の露光に治まりました。結果的にバルブは使用

しなかったので、撮影自体に大きな支障はありませんでしたが。

感度について・・・

左がEOS6Dです。ISO3200-60secです。高度が低くなり、北西方向は光害も酷いのでカブリも酷く、露出過多になってしまいました。今回は、30secぐらいが適切だったようです。

右は、A7Sです。ISO3200-15secです。60secはまったくだめで、30secでもRが右端までいってしまいました。WBはオートだっと思うのですが、色温度を事前に決めておかないと、Rで露出が制限されてしまいそうです。EOS6Dとの差がなんで生じるのかは、よく分かりません。

撮影した彗星画像について・・・

結果的に条件がかなり異なってしまったので、参考程度にしかなりませんが、処理後の画像を載せます。A7Sは、RAP2で処理ができないのが、これまた残念でした。有償のアプリなのですから、それなりのサポートをお願いしたいのですが、そこが残念です。で、今回はRStackerという無償のアプリでDark・Flat処理をしました。無償ですが使い方も簡単で処理時間も早いです。A7Sも、問題なく処理できました。有償のRAP2を買わなくても、これで十分のと思います。おすすめです。

※ 作成者の方には、感謝です。

彗星の写りですが、今回の画像の範囲では、A7Sの方が良かったです。扇状に湾曲しながら伸びるイオンテイルの様子がよくわかります。EOS6Dも写ってはいるのですが、背景に埋もれてしまし、引っ張り出すに苦労しそうです。差の違いは、やはり背景のノイズでしょうか。EOS6Dは16枚のコンポジットですが、A7Sは15sec露光なので、同じ露光時間だと60枚になります。当然、あと処理はやり易くなります。

この点について、次回にまとめたいと思います。 ※ 仕事が始まったので・・・

2015年3月8日日曜日

手持ちデジカメのノイズ試験(EOS60Da,6D,α7S)

ここ最近は、彗星の撮影にシフトしていました。ただ写すだけなら簡単なのですが、テイルの形状とかをそれなりの描写に仕上げようとすると、短時間で移動し変化する彗星固有の挙動が、撮影を難しくします。

特に今回のLovejoy彗星のようなイオンテイル主体で、なおかつ地心距離も近いと、数十分程度でその形状が変化しているのが見て取れるので、何時間も露出してノイズを平均化する手法では、イオンテイルの微妙な変化を打ち消してしまいます。しかし、淡い部分の表現は、当然露出時間を増やした方が鮮明度は上がります。当たり前と言えばそうなのですが、

今回色々と試した末、彗星撮影には明るい光学系が有効なのだな! と実感した次第です。

さて、短時間で撮影を完了する要素のもう一つに、撮像系の感度があります。

ここからが本題なのですが、高感度撮影用として最近話題のα7S(以後A7Sと表記)を手に入れました。年末~年始にかけてヤフオクで未使用品を売りまくりましたが、そのお金は全部消えてしまいました。(物欲に憑りつかれていますね)

実地投入はまだですが、曇天が続いているので会社の恒温槽を使ってノイズ試験をしてみました。これがまた思ったより大変で、カメラ3台を、しかも1台あたり8コマ撮ってコンポジット処理をしよう!!などと思ったものですから、30秒×8コマという中途半端な間が延々と繰り返され、結局始めてから完了するまで8時間近くかかりました。

ボヤキはともかく、下記にその結果を載せておきます。なお、A7Sのリモート制御アプリがとっても貧弱で、インターバル撮影時にバルブの露光時間が設定できません。仕方がないので、最長シャッター時間30秒で統一しました。彗星撮影目的

で評価したので、私的にはこれでOKなのですが・・・

(試験内容)

・ 測定温度: 室温(22℃)、10℃、0℃

・ カメラ: EOS60Da、EOS6D、A7S

・ ISO感度:1600、3200、6400、12800

・ 露光時間:30秒×8枚 ※ RAW現像はPSで、WBは撮影時の設定。コンポジットはSI7

さて結果ですが、噂のとおりA7Sは低ノイズでした。後半にノイズの標準偏差値をグラフ化していますが、A7Sのノイズレベルは6Dの約半分ぐらいでした。6DでISO3200で撮影した対象を、A7SならISO6400で撮影できる可能性があります。露出時間が半分、同じ露光時間なら倍の撮影枚数が稼げますから、彗星撮影には、向いているカメラと言えそうです。

※ 実際の写りについてはこれからですが

それ以外にもいくつか分かりました。

・ 天文用として販売された60Daと比較しても、6Dのノイズは半分ぐらいです。6Dのノイズの低さが実感できました。

・ ISO1600付近から、A7Sと6Dのノイズは差がほとんど無くなります。低感度撮影であれば、両者の差は小さそうです。

・ 温度との関係ですが、10℃以下になるとあまり変わらなくなりました。これは、熱ノイズより電気的なノイズの影響が

目立ってくるためかもしれません。星ナビ2008年11月号で冷却デジカメの特集がありましたが、同様の結果でした。

・ 後半に、カメラが出力したJpegのノイズデータも掲載しております。こちらは、A7Sより6Dの方が低ノイズの印象です。

200%に拡大していますが、A7Sの方はパターン状のノイズも確認できます。Jpeg生成エンジンの性能差ですかね?

結論として、高感度を利用した短時間露光が必要な対象にはやはり有効そうです。ただ、ISO800~1600程度でじっくり撮影するような場合はメリットが薄いかもしれません。あと、リモート制御用のアプリがおまけ程度の機能で、Canonと比較するとその差は大きいです。

今週晴れれば、テストを兼ねて彗星を撮影しに行く予定です。撮像性能も、このとおりだと良いのですが・・・・

環境温度22℃での背景ノイズ(Lv=32で切り詰め)

環境温度10℃での背景ノイズ(Lv=32で切り詰め)

ノイズの平均レベル(8bit換算) 黒線:60Da、赤線:6D、青線:A7S

ノイズの標準偏差(8bit換算) 黒線:60Da、赤線:6D、青線:A7S

Jpegの背景ノイズ (Lv=16で切り詰め、2倍に拡大)

2015年3月3日火曜日

3月2日(JST)の木星

3月2日の木星です。

前回よりかはマシですが、なんか模様がぶれているかのような微妙な仕上がりになりました。撮影した直後から、どんどんシーイングが悪化していき、30分後には曇ってしまいました。残念・・・

気が付けば、木星の南中時刻がずいぶん早くなりましたね。

2015年2月22日日曜日

2月19日(JST)の木星

2月19日の木星です。

ブログが彗星ばっかりで、「庭先・・・」とは名ばかりになってきましたが、久々に載せられる程度の木星が撮影できました。でもシーイングは期待外れで、解像度は大したことはありませんが。近赤外はともかく、L画像はさっぱりでした。

翌20日は、彗星撮影か木星撮影かで悩みましたが、結局仕事が片付かず自動的に木星になりました。大気の状態は、この日の方が良いのではと期待したのですが、19日より悪化していてがっかりです。それでもとあきらめずに待機したのですが、こたつに入ったのが敗因でした。起きたらすでに26:00過ぎで、すでに屋根の向こう側で撮影できなくなっていました。

花粉もちらほら舞ってきたので、もうすぐ春ですね。シーイングが好転する日も増えてくるでしょう。

ブログが彗星ばっかりで、「庭先・・・」とは名ばかりになってきましたが、久々に載せられる程度の木星が撮影できました。でもシーイングは期待外れで、解像度は大したことはありませんが。近赤外はともかく、L画像はさっぱりでした。

翌20日は、彗星撮影か木星撮影かで悩みましたが、結局仕事が片付かず自動的に木星になりました。大気の状態は、この日の方が良いのではと期待したのですが、19日より悪化していてがっかりです。それでもとあきらめずに待機したのですが、こたつに入ったのが敗因でした。起きたらすでに26:00過ぎで、すでに屋根の向こう側で撮影できなくなっていました。

花粉もちらほら舞ってきたので、もうすぐ春ですね。シーイングが好転する日も増えてくるでしょう。

2015年2月20日金曜日

Lovejoy彗星のイオンテイル(1日の変化)

13/14日に撮影したLovejoy彗星を並べてみました。画像処理方法が異なるので精確な比較ではないのですが、それでもわずか一日でここまで変化するのですね。

ちなみに、2/14はガリバーで撮影しました。

当初は天城高原を予定していたのですが、東名の海老名JC付近で事故が発生し、厚木方面が大渋滞でした。しかたがないので、真逆の中央高速方面に向かいガリバーを目指した次第です。でも、ガリバーの駐車場跡地は雪原状態で、なおかつ表面が結構堅い。中まで入るのは諦めて、道路脇にお店を広げて撮影しました。そんな中、突然JAFのロードサービスが到着。なんと、雪原の奥まで車を入れた方がいらっしゃて、脱出出来なくなったようです。作業で周囲はかなり明るくなりましたが、ちょうど望遠鏡を組み立てている最中だったので、かえって助かりました。

色々と予定外のことがありましたが、無事に彗星の撮影は完了。その後は、懸案のスケアリング調整にチャレンジ。画面の4隅のピント位置をバーティノフマスクで確認しながら、押し引きネジで調整していきます。当初、180μm程度あった左右のずれが50μm以下になりました。その後、確認を含めてテスト撮影をして撤収。自宅で、どんなもんだと眺めてみると、なんと全面ピンボケ???

全般的には平坦性が向上したように見えますが、星像が甘いのでなんとも言いようがありまん。

相変わらず詰めが甘いというか・・・

結局、調整の結果は次回のお楽しみになりました。

2015年2月15日日曜日

2月13日のLovejoy彗星(まだまだ尾は健在!)

さて、今回は2枚の画像でモザイク合成をしてみました。

まず、最初に言っておくことは、継ぎ目が目立ってしまいました。合成時は一見うまくいったような気でいましたが、淡い尾を強調していくと目立ってしまいました。相変わらず、色むらとスケアリング不良による周辺星像の肥大が改善できていません。でも、今回から少し機能アップしました。VSD100を大型雲台に載せてガイドできるようにしたので、モザイク合成時の構図の移動が楽になりました。今思えば、最接近時になぜしなかったのか、ホント残念です。写すのに夢中で、考えもしませんでした。

言い訳はこのくらいにして、彗星現状をご報告いたします。

核光度は6等星ぐらいとのことですが、けっこう明るい印象でした。肉眼でも見えてるのは? と思えるほどで、らしき個所に双眼鏡を向けると視野に飛び込んできます。わずかですが尾も見えました。実際、合成した画像には、視野の端まで伸びる尾が確認できました。EOS6Dの実視野は横で6.8°あるので、1.5x換算で考えると9°近くあります。もう1フレーム撮影していれば、さらに淡い部分も写っていた可能性がありますね。

日時 :2015年2月13日 21:48(JST)

場所 :天城高原

光学系 :ビクセン VSD100-F3.8+レデューサー(合成F3.0)

カメラ :EOS 6d(ノーマル)、ISO 3,200、露出60sec×16枚×2picsモザイク合成

架台 :EQ-6、自動ガイド(オートガイド無し)

処理 : RAP2でDark/Flat処理

CCDStack2星基準でコンポジット

ステライメージ7によるデジタル現像・周辺減光補正

PSでの色調・強調処理

2015年2月11日水曜日

ちょっと古いですがLovejoy彗星(1月16日)

とりあえず処理してみたら、いままで撮影した中で一番尾が激しい!!

なんでこっちを処理しなかったのだろう・・・

今回の画像は、尾の構造を優先で処理したので、強いノイズ処理はしていません。DSSでスタック処理しています。ぱっと見は良いのですが、画像を拡大して見るとバックグランドがウネウネです。DSSの"Align Comet and Star"は、簡単な操作で彗星画像と恒星基準の画像を合成してくれる優れものですが、欠点として背景がこのようになってしまいます。比較的大きなムラが発生するので、単純なノイズ処理では、消すことができません。このウネウネが見えなくなるぐらいまで暗部を切り詰めると、今度は彗星の淡いところが消えてしまいます。

これについては、今のところ良い改善方法がありません。設定等で回避できればいいのですが。

あと、前々から分かったはいたのですが、今の今まで放置していたのがスケアリングです。画像を見ると、彗星の核周辺の星像が肥大しているのが見て取れます。EOS-6Dで撮影すると、必ず画面の右側のピントが甘くなります。VSD100の焦点面に対して、EOSのCCDが傾いているようです。

この部分の調整は、先日遠方の風景を利用して調整してみました。星像なら比較的容易に判断できるのですが、景色となるとけっこう判断が難しかったです。

今週末は、晴れたら彗星撮影に出かけるつもりなので、改善できてるとよいのですが。

日時 :2015年1月16日 21:44(JST)

場所 :天城高原

光学系 :ビクセン VSD100-F3.8+レデューサー(合成F3.0)

カメラ :EOS 6d(ノーマル)、ISO 3,200、露出90sec×10枚

架台 :EQ-6、自動ガイド(オートガイド無し)

処理 : RAP2でDark/Flat処理

DSSで彗星/恒星モードでコンポジット

ステライメージ7によるデジタル現像・周辺減光補正

PSでの色調・強調処理

2015年1月31日土曜日

1/17の画像を再処理しました。

変更した点は、以下のとおりです。

① フラット処理 ステライメージ→RAP2

② スタック処理 DSS→CCDStack

③ スタック画像を、ステライメージのカブリ補正で複数回処理

④ PSでの処理を少しまじめにやる。

⑤ Dark側を、思い切ってカット。

まずは②のスタック処理ですが、DSSの彗星モードでなくCCDStackでの星基準で処理しています。

DSSの彗星・星の合成モードは、長時間にわたる画像でもきちんと処理してくれるので便利なのですが、これらを分離する処理の影響なのか、背景がまだら模様になってしまいます。尾が淡くて強い処理をすると、この模様が浮かび上がってしまい汚くなってしまいました。 ※ 前回の画像

今回の画像は、16枚撮影した内の最初の8枚のみを使用しました。12分間の露出に相当しますが、彗星のディテールはなんとか維持できました。ただ、元画像はそこそこ荒れていましたので、Pixinsightのノイズ処理のお世話になりました。前回のまだら模様は無理でしたが、細かいノイズが主な今回の様な画像であれば、ある程度後処理で消すことができます。

次に③が有効でした。とにかくあらゆる方向のカブリと思われる勾配を、複数回に分けて処理しました。やはり、画像が平坦になると、後処理が楽になります。

あと前回と異なるのは⑤です。このエリアには分子雲の領域があり、尾の淡い部分を出そうとするとこの部分も見えてきます。ただ、露出不足な上、彗星主体の画像にこれらが重なると色むらのようにも見えてしまいます。

※ 光害カブリと分子雲の区別がよくわからない・・・

今回は彗星を目立たすため、カットしてしまいました。

分子雲の中を突き進んでいるような画像になればそれはそれでかっこいいのですが、今の私の技術では無理なので、今回は、ここまでとさせて頂きます。

ではでは

2015年1月24日土曜日

1/23のLovejoy彗星

この日は賀詞交換会があり、20:00まで横浜のホテルでフランス料理を堪能です。皆さん、ビールだのワインだのをグビグビ飲んでいますが、私はひたすらオレンジシュースとウーロン茶で我慢です。会は、予定どおり20:00ぴったりにお開きとなり、挨拶もそこそこランドマークタワーを飛び出すと、一路ガリバーを目指しました。高速はすこぶる順調で、2時間後の22:15到着。GPVの予報どおり空は快晴で、気にしていた透明度も悪くありません。まずは双眼鏡で見たのですが、これが結構びっくりで、過去見た中でもっとも尾がよく見えました。今までは背景が少し変?程度で、見えてんだか無いんだかよくわからなかたのですが、今回は明らかにコマからうっすら伸びる尾が見えます。角度で1°ぐらいでしょうか。

ただ、残念なことに彗星はすでに、西の空にけっこう傾いています。やばい! というわけで、背広・革靴のままダウンジャケットだけを羽織って、氷点下4度の寒空の中、望遠鏡を組み立てて・構図を決めて撮影準備完了まで約30分。やればできるじゃん。でも、無茶苦茶に寒い。

今回は、イオンテイルの描写をできるだけ鮮明にしたかったので、60sec露出まで切り詰めました。やはり空が良かったのか、前回の天城高原の画像よりもよく写りました。

もっと南中付近で撮影できていれば・・・と贅沢なことを思っています。

※ 今晩は、木星を撮影する予定

日時 :2015年1月23日 22:52(JST)

場所 :ガリバー

光学系 :ビクセン VSD100-F3.8+レデューサー(合成F3.0)

カメラ :EOS 6d(ノーマル)、ISO 3,200、露出60sec×26枚

架台 :EQ-6、自動ガイド(オートガイド無し)

処理 : RAP2でDark/Flat処理

DSSで彗星モードでコンポジット

ステライメージ7によるデジタル現像・周辺減光補正

PSでの色調・強調処理

2015年1月18日日曜日

1/17のLovejoy彗星2

昨晩のLovejoy彗星、Part2です。

FLAT補正が決まらないですね。結果、色ムラ・輝度ムラが消せません。まぁ、背景は汚いですが、イオンテイルの様子は

よくわかるようになりました。

日時 :2015年1月17日 19:34(JST)

場所 :伊豆天城高原

光学系 :ビクセン VSD100-F3.8+レデューサー(合成F3.0)

カメラ :EOS 6d(ノーマル)、ISO 3,200、露出90sec×16枚

架台 :EQ-6、自動ガイド(オートガイド無し)

処理 :JPEG画像をDSSで彗星モードでコンポジット

Pixinsightによるデジタル現像・周辺減光補正

PSでの色調・強調処理

1/17のLovejoy彗星

金曜日、土曜日と連チャンで天城高原に行ってきました。さすがに、金曜日は私ともう一組だけでしたが、土曜日は快晴が予想されていたこともあり、かなりのにぎわいでした。天城高原名物の強風も、金曜日こそそこそこ吹いていましたが、土曜日はさほどではなく、夜半前にはほぼ無風となりました。

この日の透明度はかなり良く、Lovejoy彗星の尾っぽも5cm双眼鏡でうっすら見えます。前日にテスト撮影をしていたこともあり、ほぼ予定どおりのスケジュールをこなせました。

画像は、135mmで撮影したM45と彗星です。M45との距離は8°ぐらいなので、淡いながらも10°以上の尾が伸びているようです。

日時 :2015年1月17日 22:00(JST)

場所 :伊豆天城高原

光学系 :Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 F2.0→F2.8

Filter :Kenko製 LPR Type2

カメラ :EOS 6d(ノーマル)、ISO 1,600、露出3min×16枚

架台 :EQ-6、自動ガイド(オートガイド無し)

処理 :JPEG画像をDSSで彗星モードでコンポジット

フラットエイドV2.51で周辺減光補正 ※ 素晴らしい!!

PSでの色調・強調処理

2015年1月13日火曜日

2015/1/11 Lovejoy彗星

※ 1/31 画像入れ換えました

強風が吹き荒れる中、天城高原まで撮影に行きました。

車は揺れるは、眼鏡は飛ばされるは、双眼鏡で彗星を見ていると体ごと揺すられるはで、とにかく大変でした。それでも根性出してセッティングしていると、雲もまで流れてきてホント涙目。それでも、ダメもとで撮影をしてみると、2枚に1枚ぐらいはなんとか星像が丸くなります。 ※ ぶれて肥大はしていますが

条件を色々と変えた中で、90sec-ISO3,200で撮影した画像が一番良かったです。

彗星本体は十分肉眼で見えますが、尾はかなり淡くて、双眼鏡で見てもなんとなく尾があるようなないような・・・?

撮影画像でもかなり淡く、強引に強調してみたら、真っ青になってしまいました。DarkもFlatもしていないJPEG画像のコンポジットなので、画面のムラも酷く今日はここまでです。いずれ再処理してみます。

日時 :2015年1月11日 21:01(JST)

場所 :伊豆天城高原

光学系 :ビクセン VSD100-F3.8+レデューサー(合成F3.0)

カメラ :EOS 6d(ノーマル)、ISO 3,200、露出90sec×6枚

架台 :EQ-6、自動ガイド(オートガイド無し)

処理 :JPEG画像をDSSで彗星モードでコンポジット

Pixinsightによるデジタル現像・周辺減光補正

PSでの色調・強調処理

今週、また行く予定。

2015年1月6日火曜日

2015年 初木星

新年明けまして、おめでとうございます。

今年最初の観測は、木星でした。実は、1月1日にも観測していましたがそれは酷いシーイングで、近赤外だけ撮影してやめちゃいました。 ※ 右の画像

1/4は、撮影開始当初こそ酷い状態でしたが、夜半過ぎにかけて徐々にですが安定してきました。結果、一番良かったのが、最後に撮影した近赤外画像です。

処理後に分かったのですが、これならばもう1シーケンス撮影していれば、もっと良かったのではと、ちょびっと残念な結果でした。

太陽撮影は、あと2ヶ月ぐらいは無理かな。

シーイングが良くならないかな。

寒いな・・・

でも、来週はLovjoyを撮影しに行きます。冬は、やっぱり遠征だな!

今年最初の観測は、木星でした。実は、1月1日にも観測していましたがそれは酷いシーイングで、近赤外だけ撮影してやめちゃいました。 ※ 右の画像

1/4は、撮影開始当初こそ酷い状態でしたが、夜半過ぎにかけて徐々にですが安定してきました。結果、一番良かったのが、最後に撮影した近赤外画像です。

処理後に分かったのですが、これならばもう1シーケンス撮影していれば、もっと良かったのではと、ちょびっと残念な結果でした。

太陽撮影は、あと2ヶ月ぐらいは無理かな。

シーイングが良くならないかな。

寒いな・・・

でも、来週はLovjoyを撮影しに行きます。冬は、やっぱり遠征だな!

登録:

投稿 (Atom)