(7/16 画像追加)

1791黒点です。ニョロっと立ち上がったプロミネンスが印象的でした。

BORG 125mmSD、Daystar-ION (0.7Å)

Powermate 4x, BFLY-PGE-05S2M(B/W)

30msec-20sec(200frames to stack)×2pics

15日の太陽撮影も暑かった・・・。その後、バイクで会社まで行きましたが、さらに熱かった。直火なので、気温計は43℃。エンジンの熱と交わって、コタツの強のような状態です。車で行けばよかった。

この日も、大きめのプロミネンスが見えています。静穏型のこのプロミネンスは、ここ何日も楽しませてくれます。今回、画面右側には、軟体生〇を彷彿させる独特の形状のものが見えました。ガスが渦を巻いて、チューブ状になっているようにも見えます。残念なのは、これまたフレーム毎に解像度が異なる点でしょうか?そこそこ雲もあったので、フレームが稼げませんでした。

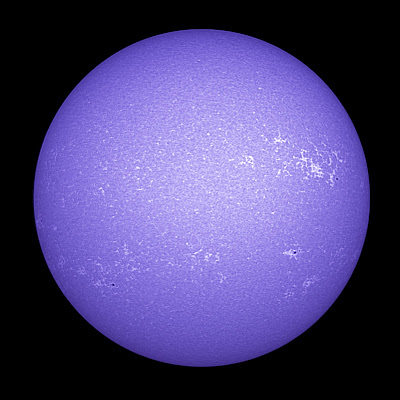

太陽面に、東から新たな黒点1793群が出現しています。規模は、さほど大きくなさそうです。

今回のCaK画像は、DMK51で撮影しています。チップサイズが大きいので一発で撮影できますが、この日は、後半シーイングが酷くなり、この程度の拡大撮影でも波打っていました。マルチスタックをすると、端が波波になってしまうので、久々のシングルスタックです。全般的に解像度が甘くなりますが、きれいな丸になりました。

PST-CaK(40mm fl=400mm)

DMK51AU02、30sec