4月28日の土星です。夜半過ぎからおよそ30分間、シーイングが良好でした。土星の撮影としては、今年一番の条件です。

今回は、L画像を2min×6pics(計12min)で構成しています。木星・土星は自転速度が早いので、10分を超えるような長時間撮影では、表面の模様が移動してしまいますが、WinJuposと呼ばれるソフトを使用すると、自転の影響を考慮したコンポジットが可能になります。たくさんの画像を合成することでS/Nが向上し、淡い模様の抽出がやりやすくなります。

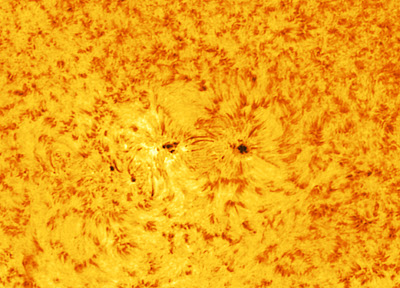

さて、今回12minも露出を行った目的は、土星北極の六角形構造を撮影するためです。

http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=2013021307

土星の極は、探査機ボイジャーの観測で、その形状が六角形になっているのが確認されました。その構造は、25年を経て行われた探査機カッシーニの観測でも確認されています。今年は、土星の北極付近が見やすくなってきた関係で、アマチュアでもこの六角構造(らしき?)を撮影する人が出てきました。

よく見ると、今回の画像も北極(画像の下側が北極)の暗い模様を見ると、丸というより多角形のようにも見えます。

シーイングがもう少し良いと、明瞭になるのですが。

(4月30日 画像追加)

見やすように、北極方向からの展開画像を追加しました。強調処理しているので、元画像と色合い等が異なります。