12/9に撮影した色々なものです。

まずは、カタリナ彗星です。月の影響はほとんどなくなりましたが、金星の近くだったので、その光芒が映り込んでいました。低空からの撮影だったので、グラデーション状の光害も加わり、複雑怪奇な画像を無理やり処理しました。結果、彗星の淡い部分は消し飛んでしまいましたが、雰囲気だけは伝わったかなと思います。相変わらず本体はちっちゃくて、双眼鏡で見るとかろうじてダストの尾が見えたような?気がしました。

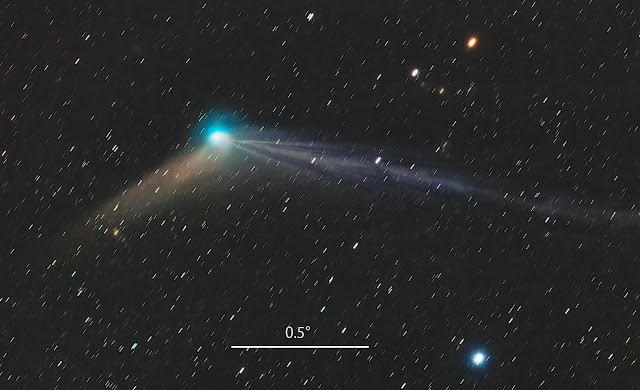

上の画像は、C/2014 S2パンスターズ彗星です。現在、パンスターズ彗星は、C/2013 X1とこの彗星の2個が見えます。両者とも9等星ぐらいで、X1の方が高度も高く撮影しやすいのですが、この日はS2を撮影しました。F5.3 30分ではやや露出不足だったようですが、極端な処理をしてみると尾が2本あるように見えます。ダストとイオンテイルの両方が見えていると思うのですが、この画像ではまだ怪しいですね。次回は、ちっちゃく写りますがVSDで撮影してみようかと思っています。

おまけは、しし座のトリオの銀河です。M65,M66,NGC3628です。彗星待ちの間に、暇つぶしで撮影しました。55分程度の露光なので、淡いところはさっぱりですがそこそこ写ってくれました。

2015/12/09(JST)

C/2013 US10 : カタリナ彗星 4:14:40~ (30sec x 60pics x 2mosaic)

C/2014 S2 : パンスターズ彗星 3:37:40~ (30sec x 60pics)

M65,M66,NGC3628 : 2:23:42~ (30sec x 115pics)

AP155EDF(F7)+Telecompresser F5.3 f = 820mm

SONY-A7S ISO3200, AXD赤道儀, 原村にて