Flickerとリンクさせてみました。

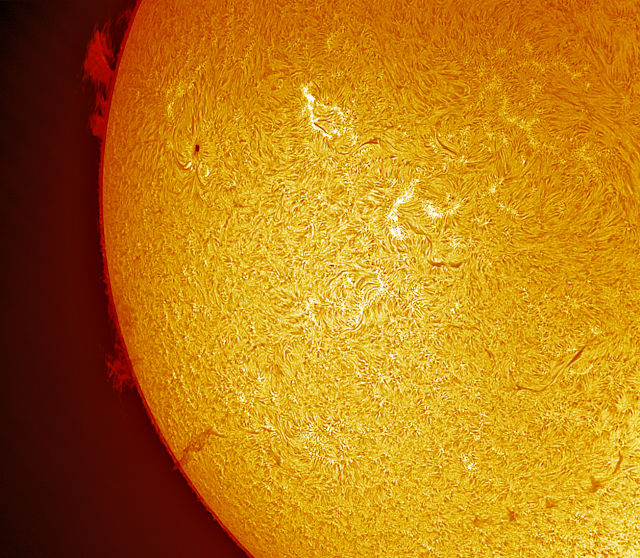

10月17日に撮影した画像の再処理です。

色もノイズも少し脇に置いて、解像度優先で処理してみました。15cmでもそこそこ解像するのが

確認出来たので、次回はたっぷり露光してみたいと思います。

2015年10月27日火曜日

2015年10月26日月曜日

IC1805の再処理

フラット撮影しました。

正直、D810AのJPEGそのままと、あんまり変わらないです。ノイズの処理なんかは、JPEGの方が圧倒的に楽ですから。私向きのカメラですね。

Flickrとのリンクテスト ※ 画像を変更しました

正直、D810AのJPEGそのままと、あんまり変わらないです。ノイズの処理なんかは、JPEGの方が圧倒的に楽ですから。私向きのカメラですね。

Flickrとのリンクテスト ※ 画像を変更しました

2015年10月25日日曜日

M45 再処理

先日撮影したM45ですが、AP155のフラットを撮影したので再処理してみました。実は昨日、一度載せたのですが、相変わらず会社のPCでビビット調にした画像は、自宅のノートPCで見ると耐えられないほどの、派手画像になってしまいます。最近は注意するようにしていたのですが、昨日は面白がって処理している内に、すっかり忘れてしまいました。今回、改めてアップします。

ISO6400に対し、総露出時間が90分程度なのでノイズを消しきれませんでした。前回は、星雲の彩度がきつかったので、星の色を含めて今回はおとなしめにしています。

私の技術では、背景のうねうねをきれいに出すには倍以上の露出が必要そうです。

※ 長岡君へ コメント消してしまってごめんなさい・・・

ISO6400に対し、総露出時間が90分程度なのでノイズを消しきれませんでした。前回は、星雲の彩度がきつかったので、星の色を含めて今回はおとなしめにしています。

私の技術では、背景のうねうねをきれいに出すには倍以上の露出が必要そうです。

※ 長岡君へ コメント消してしまってごめんなさい・・・

2015年10月23日金曜日

10月21日 α7Sで撮影したオリオン座流星群

α7Sで撮影したオリオン座流星群です。約2.5時間程度の動画には、合計で20個の流星が写っていました。※ オリオン群を含む全流星数です。

α7SのマウントをCanonのEFマウントに変更しているので、無限遠でピントが合いません。ペルセから引きずっている問題で、あれこれやっていますが未だ解決する方法が見つかりません。ふたご群までには、なんとかしたいです。

2015/10/22 01:49:32-02:17:10(JST+9)

α7S ISO-102,400 1/10FPS+Sigma 24mm-F1.4

2015年10月22日木曜日

2015年10月21日 オリオン座と流星

オリオン座と・・・流星です。

オリオン群ではなく、おうしの南群? オリオン群は、しょぼいのしか写りませんでした。相変わらず、引きが弱いです。

今回も、いつものごとくGPVに振り回されました。関東は広範囲で晴れそうな予報でしたでしたので、ガリバーに出撃しました。が、まさかのドン曇り。なのに、天文家?がわんさかと陣取っています。平日なんだけど・・・っと、自分の事を棚に上げて思ったのですが、しばらく待機。23時半まで粘りましたが、回復する兆しが感じられなかったので、そのまま南下して伊豆まで移動しました。沼津の先までは曇りでしたが、伊豆半島に入り込んだら見事に快晴です。でも、全体的に寝ぼけた空で、27:00前後の30~40分間はまた雲の中でした。

流星数は25時台でHR20程度でしたが、明け方にかけて流星数が増える感じはしません。明るい流星も少なかったので、たいした収穫もなく終わりです。活動は平年並みだと思いますね。(=_=)zzz

2015/10/21 25:44:00 15sec, 固定撮影

Nikon D810A ISO6400, TAMRON SP15-30mm (15mm) F2.8

※ トリミングしています

オリオン群ではなく、おうしの南群? オリオン群は、しょぼいのしか写りませんでした。相変わらず、引きが弱いです。

今回も、いつものごとくGPVに振り回されました。関東は広範囲で晴れそうな予報でしたでしたので、ガリバーに出撃しました。が、まさかのドン曇り。なのに、天文家?がわんさかと陣取っています。平日なんだけど・・・っと、自分の事を棚に上げて思ったのですが、しばらく待機。23時半まで粘りましたが、回復する兆しが感じられなかったので、そのまま南下して伊豆まで移動しました。沼津の先までは曇りでしたが、伊豆半島に入り込んだら見事に快晴です。でも、全体的に寝ぼけた空で、27:00前後の30~40分間はまた雲の中でした。

流星数は25時台でHR20程度でしたが、明け方にかけて流星数が増える感じはしません。明るい流星も少なかったので、たいした収穫もなく終わりです。活動は平年並みだと思いますね。(=_=)zzz

2015/10/21 25:44:00 15sec, 固定撮影

Nikon D810A ISO6400, TAMRON SP15-30mm (15mm) F2.8

※ トリミングしています

2015年10月20日火曜日

原村のおまけ

M81・M82ですが、近くにNGC3077いるのを忘れていました。視野の端っこにぎりぎり写っていたので、残しています。反省点は、M82の中心部が飛んでしまったことでしょうか。周辺部は、2~3時間は露光しないとしんどうそうですね。

2015/10/17

AP155EDF+Telecompresser(F5.3)

SONY α7S (改造)、AXD赤道儀

M31-ISO4000、30sec×250pic (125min)

M81, M82, NGC3077 - ISO6400×100pic (50min)

追加 M42周辺

借り物の50mmで撮影しました。D810Aの画像です。オリオン座全体を撮影したのですが、全体のバランスを取るのがとっても大変で、ギブアップです。中心付近が綺麗だったので、縮小を最低限になるように切り出しました。

2015年10月19日月曜日

10月17日 原村にて

GPSでの週末の天気がやや怪しく出撃はしない予定でしたが、夕方から急激に天候が回復してきました。

meade16inchさんも燃え上がっていたので、天候回復の早そうな原村に向けて出発しました。ルート中の空はほぼ快晴です。これは当たりと!喜んでいましたが、原村に到着して夜空を見上げるとドン雲り。「あれれ・・・」とは思いましたが、雲間から星空も見えているので、とにかく準備です。1時間もしないうちに北極星付近にも晴れ間が! 極軸を合わせて機材のセッティングが完了するころには、天候回復が実感できるようになりました。

この日は無風なので15cmで撮影です。撮影当初は残っていた薄雲もほぼ無くなり、天の川がよく見えます。この日の欠点は、もの凄い夜露でしょうか。終了後に会社に戻ったのですが、機材を整理するとどれもびしょびしょのまま、水がしたたる物まで。仕方が無いので会社の駐車場で、機材の日干しを行いました。道行く人の視線が痛かったです。

ちなみに、この日の撮影したのは、M31とM45。オリオン座とぎょしゃ座。それに火星と木星。久々にあれこれ撮影です。とりあえず、M45をちゃちゃっと処理しました。フラットを撮っていないので、背景は抑え気味にしています。後処理が追いつきません・・・

2015/10/17 20時頃

AP155EDF+Telecompresser(F5.3)

SONY α7S (改造)、ISO6400、30sec×180pic (90min)

AXD赤道儀

2015年10月16日金曜日

10月12日 天城高原その2

さてさて、そんなα7S+VSD撮影したM31ですが、けっこう淡い部分まで写るんですね。M31を撮影するなんて30年ぶりぐらいですね。 ※ 記憶がない

でも、みなさんの画像を見ていると周辺部がかなり青っぽいのに、私の場合は全然青くならない。M33は簡単に青を引き出せたのですが(やや出しすぎでしたが)、M31はダメですね。無理やり周辺を青っぽくしましたが、胡散臭い画像になってしまいました。3時間ぐらい露出すれば、周辺部の淡い部分もきれいに出せそうです。

M31

2015/10/12 19:35~

VSD100+レデューサー(F3.0)、

A7S(Modified)、ISO3200, 30sec x 100pics, 50min in total

AXD Equatorial Mount

10月12日 天城高原

※ 会社のモニターで見ると、背景がややマゼンタより。でも、ノートPCで見るとグリーンが全般的に乗っている感じ。みなさん、どう見えますか?

10月12日に天城高原に遠征に行きました。到着してみると、明日が平日にも関わらず、何組かの天文家が撮影していました。しかし、ここは2回に1回は強風下の撮影になりますね。時々車が揺れるぐらいの風なので、15cmは諦めてVSD100で撮影しました。AXD赤道儀と組み合わせれば、このくらいの風でも、なんとかなります。

今回は、カメラを新調しています。なんと”Nikon D810A” 。訳あって、α7Sのマウント部にガタが生じてしまい、撮影に支障がでるようになってしまいました。

先週末に、急きょD810Aを探して購入しました。勢いもあったのであまり価格を気にしなかったのですが、今まで買ったデジイチではもっとも高い買い物です。

性能評価はこれからですが。今回の撮影で感じたことを書いておきます。

良い点

・ 低ノイズ:EOS-6Dと同程度という噂でしたが、それよりも良いような気がします。ノイズも均一的で、後処理がやり易い印象を受けました。

・ jpegエンジンが優秀:上の画像は、jpegから作成したのです。ダーク・フラット無しですが、けっこう色が出ました。

・ Hαについては、それなりに写ります。これは当たり前ですが、メーカ品なのでその状態でもホワイトバランスが良いです。EOS60Daより優秀かな。

・ 天体用の露出設定があるので、カメラ単体で2min×100枚のような連続撮影ができます。けっこう便利です。

ダメな点

・ ライブビューが期待外れ:天体向けモードがあるのですが、ゲインを上げているだけなのか、ノイジーで使いにくいです。ピント合わせが結構しんどい。

・ リモートソフトは付属していない。 ※ なんと有料オプション

高いカメラなんですから、そのくらいは付属してほしかったです。あと、予備電池かACアダプターぐらいは・・・

それでも、いままで使ったカメラの中では、もっとも後処理が簡単なカメラだと思います。

Canonもフルサイズで天文用カメラを出さないかな・・・ ※ Nikon用のレンズは一本も持っていないので

IC1805 & IC1848

2015/10/12 22:09~

VSD100+レデューサー(F3.0)、

D810A、ISO1600, 1min x 60pics(jpeg), 2min x 60pics (jpeg), 180min in total

AXD Equatorial Mount

2015年10月10日土曜日

10/8(JST) C/2014 S2 パンスターズ彗星

パンスターズ彗星が急増光したので、撮影しに行きました。明るくなったと言っても10等級ですが、ちょうど北極星付近を通過しているので見つけ易く、一晩中見えてます。今回は、GPVを参考にして原村に行きました。仕事が終わったから出発したので、現地に着いた時は23時を過ぎていましたが、雲はほとんどなくほぼ快晴です。ただ空気が湿っぽく、夜露対策は必須でした。彗星自体は簡単に導入できましたが、極付近なので構図が大変。北極星と彗星の位置関係もやや離れていたので、フルサイズでもお互い端っこでぎりぎりで、四苦八苦しましたがなんとか収まりました。

来月にはカタリーナ彗星が日本から観測できるようになります。楽しみですね。

撮影地:原村

2015/10/09 0:37~

AP155EDF+Telecompresser(F5.3)

SONY α7S (改造)、ISO6400、30sec×60pic

AXD赤道儀

あと、残り時間で撮影したM33です。最近こればっかりです。撮影時間は2時間に及びましたが、途中で月が出てきたので後半30分は背景が明るくなり、

コンポジットには使えませんでした。

月の傍には金星が寄り添っています。火星や木星も登ってきて、明け方の空は賑やかでした。

※ 画像入れ替えました。最初、9月に撮影したものを気づかずに処理していました。ごめんなさい。

撮影地:原村

2015/10/09 1:16~

AP155EDF+Telecompresser(F5.3)

SONY α7S (改造)、ISO6400、30sec×180pic

AXD赤道儀

2015年9月18日金曜日

天城高原で撮影したM33

先週、天城高原で撮影したM33です。α7Sの電源関連を忘れてしまったので、借り物のKissX7iで撮影しています。IRカットフィルターを交換しているので、Hα域もなんとか写っていましたが、焦点距離が300mmなのでちょびっと迫力不足です。 ※ meade16inchさん、カメラありがとう! m(_ _)m

しかし、たまに画像処理をしないと、手順を忘れてしまう・・・

EOS KissX7i(IR改造)、ISO 1,600、露出120sec×26枚

RStaker Dark処理, DSSでコンポジット(Drizzle), Pixinsight、PSでの色調・強調処理

(2015/9/19) ノートPCのモニタで調整してみた。 カラー調整済みモニタで見ると少し地味。

2015年9月13日日曜日

9月12/13日 天城高原遠征

ペルセ以降やや凹んでいましたが、久々の好天に恵まれたのを機に知り合いと天城高原に行ってきました。途中雲の襲来はあったものの、素晴らしい星空を堪能できました。

ただ、久々の遠征+仕事でずっと外出していたため、機材の準備がテキトウし過ぎて忘れ物だらけで酷いことに。結局、当初予定したテスト撮影項目は一つもできず、満天の星空の下、延々と星の話をしていました。それはそれで楽しい遠征となりました。

そんな中、唯一評価できたのがケンコーのソフトフィルター「ソフトンスペック(A)」です。前回のペルセで使用したレンズと同じですが、ソフトフィルターを使用したので夏の大三角形がとてもよくわかるようになりました。

これは使えますね・・・

Eos6D(ノーマル) ISO1600 60sec×32枚 + ソフトンスペック(A)

Samyang 35mm F1.4 (F2.8-4の中間)

(追加) おうし座・ぎょしゃ座

ただ、久々の遠征+仕事でずっと外出していたため、機材の準備がテキトウし過ぎて忘れ物だらけで酷いことに。結局、当初予定したテスト撮影項目は一つもできず、満天の星空の下、延々と星の話をしていました。それはそれで楽しい遠征となりました。

そんな中、唯一評価できたのがケンコーのソフトフィルター「ソフトンスペック(A)」です。前回のペルセで使用したレンズと同じですが、ソフトフィルターを使用したので夏の大三角形がとてもよくわかるようになりました。

これは使えますね・・・

Eos6D(ノーマル) ISO1600 60sec×32枚 + ソフトンスペック(A)

Samyang 35mm F1.4 (F2.8-4の中間)

(追加) おうし座・ぎょしゃ座

2015年8月24日月曜日

彩層面の変化

彩層面は想像以上に変化が激しい世界です。前回のタイムラプラス用で撮影した画像を、交互に表示してみました。上の画像は、間隔が16分30秒。下の画像は、2分10秒です。どれも撮影時間は4秒です。タイムラプラス自体は、天候と自宅視界の関係で16分で中断となりました。1時間くらい撮影できれば、けっこう楽しめるものになるのですが、今回は2枚比較で、参考程度のものをアップしておきます。

1ピクセルは、約400km。2分弱でも日本列島サイズの変動が確認できます。

動画がループしない。見にくくて、ゴメンナサイ。 m(_ _)m

※ 追記 8/24

見にくいので、少し画像を足しました。

※ 追記 8/26

Youtubeへのリンクに変更しました

2015年8月23日日曜日

8月22日(JST)の太陽

この日の太陽は、大き目のプロミネンスが見えています。また、2403群も活動的で、いつフレアーが発生してもおかしくない状況です。ただし、晴れたり曇ったりの状況なので、撮影はあまり効率の良いものではありませんでした。

BORG125SD(開口絞り75mm) + PSTエタロン+BF-10, ASI174MM

Autostakkert2, Registax6, PS

上の画像) 露出 38msec×20sec, スタック数 150frame

下の画像) 露出 20msec×4sec, スタック数 70frames, Meade 3x

2015年8月16日日曜日

活躍するSKYMEMO-R(改)

流星撮影時に使用しているポータブル赤道儀を紹介します。機種はSKYMEMO-R。2世代前の製品ですが、安定した性能で確実に追尾してくれる優れものです。最近の軽量タイプと比較すればたしかに重たいのですが、その重さが適度な安心感を与えてくれるのもたしかなので、どちらかといえば、これをベースに携帯性の向上を計っています。

まずは、制御システムです。実はごっそり入れ替えています。オリジナルは、ごく簡単な回路でしたが、最近流行の星景モードなどをサポートするため、CPU制御で製作しました。恒星時追尾以外にも、5段階の追尾モードを用意しています。電源は12V電源まで対応。バッテリー駆動にも対応させています。ワンポイントとしては、極望用照明の調光をボタンで変更できるようにしました。5段階で明るさが変わります。また、一定時間操作が無いと消灯させるようにしました。

贅沢にもパネルまで新調しました。”SKY DRIVE”と名前まで付けて販売も考えたのですが、原価がなんなんで試作で終わってしまいました。

でも、かなり気に入っています。

また、見てのとおり最近発売されたSKYMEMO-Sの微動雲台を利用して、カメラ三脚に載せられるようにしました。オリジナルの三脚は、背が低い割りにごっつい作りなので持ち運びに不便だったのですが、これで自由度が増しました。次回、西表島にいく時はこれを持参する予定です。

まずは、制御システムです。実はごっそり入れ替えています。オリジナルは、ごく簡単な回路でしたが、最近流行の星景モードなどをサポートするため、CPU制御で製作しました。恒星時追尾以外にも、5段階の追尾モードを用意しています。電源は12V電源まで対応。バッテリー駆動にも対応させています。ワンポイントとしては、極望用照明の調光をボタンで変更できるようにしました。5段階で明るさが変わります。また、一定時間操作が無いと消灯させるようにしました。

贅沢にもパネルまで新調しました。”SKY DRIVE”と名前まで付けて販売も考えたのですが、原価がなんなんで試作で終わってしまいました。

でも、かなり気に入っています。

また、見てのとおり最近発売されたSKYMEMO-Sの微動雲台を利用して、カメラ三脚に載せられるようにしました。オリジナルの三脚は、背が低い割りにごっつい作りなので持ち運びに不便だったのですが、これで自由度が増しました。次回、西表島にいく時はこれを持参する予定です。

2015年8月14日金曜日

8/12-13 ペルセウス座流星群

8/12-13、ペルセウス座流星群を見に盛岡まで行ってきました。片道600kmの長旅で、渋滞にも巻き込まれたので10時間もかかりましたが、現地は見事快晴!! 一晩、ほぼ最高条件の空で観測できました。盛岡の夜空は凄く暗い。南東方向は市街の影響がありますが、それ以外はパーフェクトな空です。ISO6400、15sec程度なら余裕でした。

さてさて流星群ですが、どちらかといえば日をまたぐ前後がもっとも見ごたえがありました。もっとも明るい流星は0時38分頃に出現した火球で、-4等級ぐらいでしょうか。下記がその時の動画です。

流星をコンポジットした画像ですが、なぜかM31付近に明るい流星が群れていました。もっと均等に流れてくれると、輻射点から飛び出しイメージになってのですが、不思議ですね。また、左上の流星が今回撮影できた一番明るい流星でしたが、フレームアウト。残念・・・

ちなみに先の火球は、このフレームのもう少し上です。24mmなら写ったかも・・・

ちなみに、昨晩は富士山周辺をうろうろ。一瞬晴れて、流星を3個ぐらい見れましたが、その後は晴れることはありませんでした。疲れたび~

※ 8/26 動画が突然LINKしなくなったので、Youtube動画のLINKに切り替えました。

画像: EOS 6D + Samyang 35mm F1.4 (2.0), ISO6,400, 15sec

動画: α7S + トキナー AT-X 107 DX Fisheye F4開放, ISO102,400, 1/4sec

2015年8月11日火曜日

8月9日(JST)太陽です

最近はPST改造望遠鏡ばっかりです。お気楽で撮影できるので、ついつい楽しています。IONの出番が減っていますね・・・

2015年8月2日日曜日

8月2日(JST)の太陽

やはり今朝も暑い! でも夏場は好シーイングですから、ここは我慢です・・・と言えればよかったのですが、シーイングが思ったほど良くありません。昨晩も月を見てみたのですが、小刻みな振動をしているようで、どこでピントが合ってるのかわかりませんでした。夜半過ぎになれば、多少は落ち着くのかもしれないので、次回は下弦の月を狙ってみたいと思います。

さて、今日の太陽はプロミネンスも目立つものが無く黒点も小粒なので、撮影対象があまりないです。そんな中で、まずは西に見えていた淡いプロミネンスです。次は小さめの2394黒点を撮影しました。どちらも、パッと見は目立たない対象です。

撮影対象があまりないので、またテストしました。今回は、PST望遠鏡の先端にエタロンフィルターを装着してDouble Stackにしてみました。下に比較画像を載せました。左側の黒点が2394群です。画質は撮影時のままで、4枚の画像をコンポジットしています。Double Stack画像は確かにコントラストが高くなり、活動域も見やすくなります。でも、ある程度は画像処理で吸収できそうですね。眼視のイメージも同じでしょうか。コントラストは良くなりますが暗くなる上、ムラの部分がさらに暗くなり、観察可能な範囲がそこそこ狭くなります。でも、範囲を絞れ、Double-Stack望遠鏡として十分使用できますね。

2015年8月1日土曜日

8月1日(JST)の太陽

太陽撮影は、本来はお気楽撮影の部類に入るはずなのですが、なんでしょうこの暑さ。エアコンの効いた室内から撮影したいのですが、現在の設置環境では難しいので、汗を吹き出しながらの撮影になりました。町田市の天文家が太陽撮影中に熱中症になり・・・なんてニュースが流れるかもしれませんね。

さてさて、今回もPST改造望遠鏡での撮影です。口径が75mmなので強拡大向きではありませんが、15cmは彗星撮影用でスタンバっているし、Daystarは電源が必要なので、ついついお気楽な方向に流されてしまいます。

そんなPST改造望遠鏡ですが、総括としてこれまでの内容をまとめてみました。

(メリット)

・ 低コストで大口径化できるのが最大の魅力

PSTの海外での中古価格は、$500前後です。送料を入れても7万円あれば入手できます。

・ 手持ちの望遠鏡を利用できる

F10程度に絞りこめば、安いアクロマート望遠鏡でも転用できます。

・ PSTは電源が不要

DaystarのQuarkはたしかにコスパが良いのですが、電源が必要なんですよね。私の手持ちのIONも同様に電源が

必要です。ちょびっと波長をシフトさせるのも、数分程度待たされます。その点、こいつは、装着して微調整すれば

すぐに見ることができます。観望会でも余計な電源が不要なので、とっても便利。

・ 拡大撮影する分には、以外とコントラストが高い。

PSTの欠点として、彩層面のコントラストが低いというイメージがあると思います。半値幅が1Åという性能から仕方

がないと思っていたのですが、思ったよりコントラストは良かったです。個体差かもしれませんが・・・

さらには、プロミネンス撮影時のコントラストは非常に良いです。Daystarは、エタロン部で反射したゴーストが画面に

入り込むので、淡い対象を写す際はこのゴーストに被らないように構図をあれこれする必要があります。

PST改造望遠鏡は、このような問題が気になりません。

(デメリット)

・ PSTを分解しなければならない

当然ですがPSTを分解するので、その過程で様々な問題が発生します。最悪はPSTがお釈迦になるリスクも。

・ バックファーカスが200mm必要

市販望遠鏡を利用する際、問題となるのがこれでしょうか。ピント調整時の余裕も考えると、もう少し必要かも。

一番簡単な方法は鏡筒をぶった切ればよいのですが。まぁ、こんな作業も必要になります。

・ 広範囲の撮影には向かない

PST本来の焦点距離は400mm。これは、太陽の全面撮影にはもってこいです。口径を上げると、当然焦点距離も

長くなるので、小型のCCDでは一度で撮影できなくなります。また、ムラも結構激しいので、モザイク合成時の

繋ぎ目も結構目立ちます。PST改造望遠鏡は、ムラが気にならない範囲を拡大撮影するのに向いています。

・ 安全対策が自己責任

UV/IRなどの有害波長のカット。熱線からの機材保護など、ある程度の知識とそれらを対策するための追加部材

などが必要です。これらの処理をきちんと行わないと、深刻な問題を引き起こす可能性があるのが、一般的な

改造望遠鏡との違いです。実施する場合は、くれぐれも慎重な作業をお願い致します。

下の画像は、本日に西側に見えていた淡いプロミネンスです。拡大撮影+Gainを抑え気味にしたので、露光時間が300msecもかかりました。DaystraのIONで撮影すると、背景がかなり明るいので、コントラストを上げていくと背景ムラがかなり酷いことになります。PST改造望遠の目的は、ハイコントラストでプロミネンスを撮影することだったので、今回の画像を見て、とりあえず一安心しました。

BORG125SD(開口絞り75mm) + PSTエタロン+BF-10

Flea3 FL3-U3-32S2M

Autostakkert2, Registax6, PS

上の画像) 露出 20msec×30sec, スタック数 150frames×2picsモザイク合成

下の画像) 露出 300msec×60sec, スタック数 75frames, CEMAX-2x

登録:

投稿 (Atom)